Google e il monopolio dei dati: un consenso non troppo informato

Nei giorni scorsi, in particolare sulle testate economiche, ha tenuto banco la notizia relativa all’esito della indagine, durata sette anni, della Commissione Europea sull’abuso di posizione dominante di Google, che è stata giudicata colpevole di promuovere i servizi di shopping on-line ad essa affiliati, discriminando i venditori non affiliati. Come noto, l’indagine si è conclusa con l’emissione di una multa a carico di Google (Alphabet Inc.) del valore record di 2,4 miliardi di euro.

L’importanza del valore della multa rischia, tuttavia, di far perdere di vista il nucleo centrale della questione, che non ruota tanto intorno alla posizione di Google quale monopolista nel settore dei “motori di ricerca” e “promozione servizi online”, quanto alla relativa posizione di monopolista nel settore dell’archiviazione e del trattamento dei dati di milioni di utenti in tutto il mondo. Quegli stessi dati e preferenze che garantiscono a Google le capacità di “prevedere”, con un altissimo grado di certezza, quello che gli utenti vogliono, e quanto saranno disponibili a pagarlo.

Ma come si è arrivati a questa situazione?

Per ricostruire il caso è necessario un breve approccio storico-legale, facendo emergere questioni delle quali, tuttavia, si parla ancora molto poco.

È necessario risalire agli anni ’90, ai primi esempi di e-commerce, alla nascita dei modelli di contrattazione online e alla evoluzione giurisprudenziale, che ha sostanzialmente parificato la contrattazione telematica a quella che un tempo avveniva con carta e penna.

Ed è precisamente negli USA nel 1996 che gli argini franano. Nel caso ProCD Inc. v. Zeidenberg viene infatti stabilito per la prima volta che è possibile applicare all’utente / consumatore clausole contrattuali predisposte dal venditore, non conoscibili prima dell’acquisto del prodotto (i cosiddetti shrinkwrap agreements). Da quel momento in avanti, dietro la giustificazione della necessità di raggiungere un rapido sviluppo del mercato delle vendite online, le corti americane hanno proseguito l’evoluzione della teoria classica del consenso tra le parti su tutti gli elementi (vale a dire, le clausole) del contratto trasformando il consenso dell’acquirente da elemento sostanziale a elemento puramente formale, che si può concretizzare con un semplice “click”, anche senza essere passati attraverso la lettura delle condizioni contrattuali.

Su questo modello giuridico di business nato per la vendita online, fanno la loro comparsa quelli che poi diventeranno i giganti dei Big Data, in testa Google con il relativo motore di ricerca e, poco dopo, con tutta una serie di accattivanti e funzionali servizi online del tutto “gratuiti”. Tutti servizi accessibili dopo aver “cliccato” (cioè sottoscritto) degli accordi contrattuali che nessuno ha mai letto. E, anche qualora qualcuno li avesse letti, prima dello sviluppo del dibattito internazionale sul controllo e la protezione dei dati personali, in pochi avrebbero collegato le informazioni fornite da Google in merito al consenso dell’utente per la libera raccolta dei dati, alla “causa” ovvero alla controprestazione che Google “scambia” con i suoi servizi.

Con cosa barattiamo la nostra privacy?

Precisamente questo “scambio” di dati personali con i servizi forniti agli utenti è l’oggetto di quello che è stato definito quale un vero è proprio contratto di baratto di privacy per servizi.

Nonostante si sia iniziato a parlare di questi modelli già nel 2009 (ben 14 anni dopo la Direttiva Europea sul Trattamento Dati) solo oggi si è sviluppata una sensibilità più diffusa in relazione a queste tematiche.

Tuttavia, il trascorrere del lungo tempo di oltre 20 anni dalla Direttiva Trattamento Dati – che, in ogni caso, nel 1995 non poteva prevedere e quindi “coprire” tali modelli di raccolta – alla nascita di un dibattito consapevole sulla accumulazione dei dati da parte delle corporations dei Big Data, ha reso possibile un accumulazione di dati le cui dimensioni sono difficilmente descrivibili. Il medesimo modello di business di Google è, infatti, utilizzato da numerosi fornitori di servizi online quali, solo per citarne alcuni tra i più conosciuti, Facebook, Twitter, e più in generale tutti i social network “gratuiti”, e solo recentemente, nei lavori preparatori alla direttiva sulla privacy online questo modello è stato giudicato non conforme agli standard europei.

Allo stesso tempo, il Working Party art. 29 (l’organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro, dal Garante europeo della protezione dei dati e da un rappresentante della Commissione) ha iniziato a domandarsi se questa tipologia di contratti del tipo take-it-or-leave-it, ovvero “accetta le condizioni o serviti altrove”, predisposti da giganti del settore che operano oramai in regime di oligopolio / monopolio, soddisfino il requisito del libero consenso al trattamento dati che da sempre è cardine della legislazione europea in materia.

AdWords e la “pubblicità comportamentale”

Tornando specificamente a Google, dal 2009 esso raccoglie (o meglio “acquista”) i dati degli utenti attraverso la descritta modalità di baratto (privacy per i servizi) con i propri utenti e poi utilizza questi dati per vendere “AdWords”. AdWords consente agli inserzionisti di acquistare parole che, una volta inserite nel motore di ricerca, visualizzeranno determinati risultati, basando questa scelta su ciò che Google ha appreso sulle abitudini dell’utente e sulle relative informazioni personali.

Questi processi sono comunemente noti come “behavioural advertising” o “pubblicità comportamentale”, è costituiscono il 97% del reddito sviluppato da Google in un anno.

Inoltre, per profilare meglio i “suoi” utenti, Google monitora il comportamento di navigazione degli utenti – anche quelli privi di account Google – tramite tutti i siti web che fanno parte della Google Display Network, ovvero un numero (molto grande) di siti web dove Google fornisce i servizi di pubblicità.

Di conseguenza, Google ha la possibilità di arricchire, verificare e incrociare i profili comportamentali con “tonnellate” di dati provenienti da disparate fonti. Il database di Google oggi include dati relativi alle persone con cui comunichiamo, cosa compriamo, cosa cerchiamo, dove siamo, cosa leggeremo e, fino a qualche giorno fa, cosa scrivevamo all’interno delle nostre mail.

Il tutto, garantito da un contratto che tutti gli utenti hanno, più o meno inconsapevolmente (e quindi privo dei requisiti previsti dalla attuale legge europea) “sottoscritto”.

La multa comminata dalla Commissione Europea seguendo le normative volte a correggere le distorsioni del mercato potrebbe forse essere efficace – almeno in potenza – nel tentare di aprire il mercato ad operatori concorrenti alternativi a Google nel settore dei motori di ricerca, ma è difficile ipotizzare con quale tipo di efficacia potranno operare questi concorrenti – contro una azienda che già oggi detiene il controllo e la consapevolezza di cosa esattamente vogliono gli utenti. Inoltre, nuovi operatori che si affacciano sul mercato saranno da subito soggetti a normative in materia di trattamento dati particolarmente restrittive laddove Google ha a disposizione un database accumulato in vent’anni di Far West operativo nel settore dati.

Letto in questa chiave, risulta evidente che l’approccio attuale adottato dalle istituzioni europee – di continuare a consentire l’accumulazione indiscriminata di dati da parte delle corporations Big Data, salvo punirle con multe salate – è solo parzialmente efficace sia in termini di tutela del libero mercato, sia in termini di tutela dei dati degli utenti.

Correggere le distorsioni del mercato dello shopping online è sicuramente importante ma la metodologia con cui conseguire questo risultato non può in alcun caso prescindere dall’evitare la transizione verso una forma perversa di feudalesimo dei dati, dove le risorse chiave – i dati personali degli utenti – restano saldamente nelle mani di uno o due player sul mercato.

Tommaso Scannicchio è fellow del programma “Libertà civili nell’era digitale”.

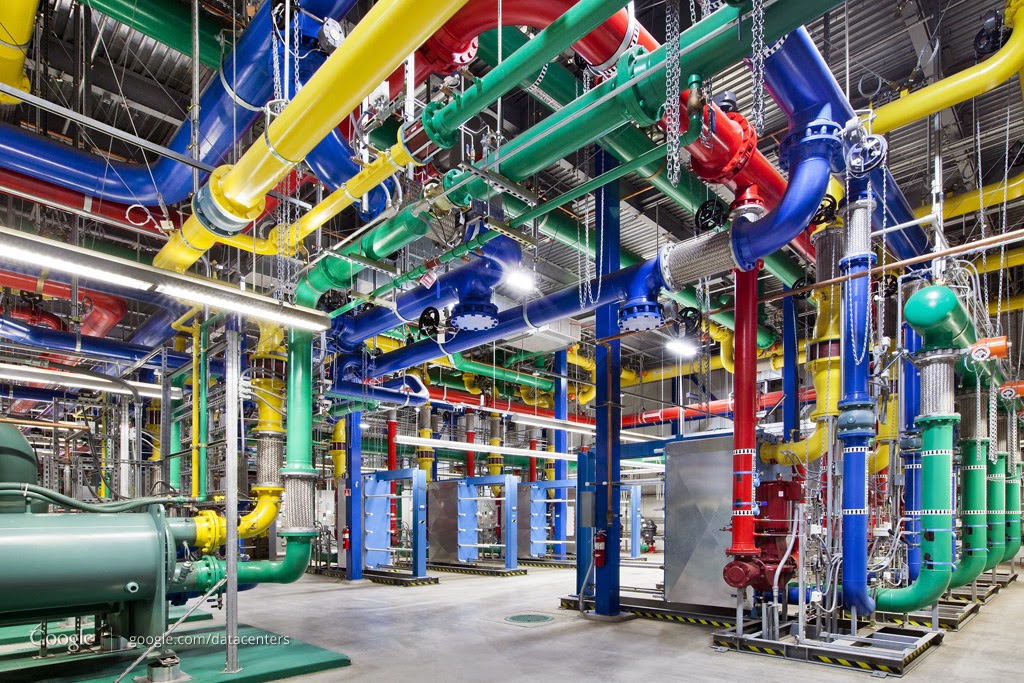

Foto: Google, Kirkland lobby / Wikimedia Commons